L’érosion

L’érosion est le processus par lequel les particules du sol sont détachées des berges et transportées vers les cours d’eau. Il entraîne des conséquences comme la perte de superficies de terrains et la dégradation de la qualité de l’eau. Dans certains cas extrême, l’érosion peut menacer des installations comme les routes et les maisons.

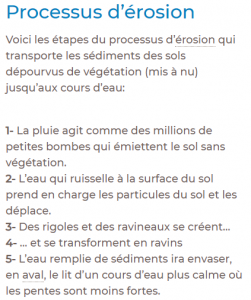

Le processus d’érosion des berges se déroule en plusieurs étapes et débute généralement par l’action de l’eau sur les sols dénués de végétation. Les gouttes d’eau y agissent comme des petites bombes qui font éclater les particules du sol. Ces particules de sol, maintenant libres, sont entrainées dans les cours d’eau par le ruissellement et forment les sédiments qui se déposent éventuellement au fond du cours d’eau (sédimentation). La taille des sédiments influence leur temps de suspension dans l’eau et la distance sur laquelle ils peuvent se déplacer avant de sédimenter. Les particules grossières se déposent près du lieu d’origine alors que la suspension des particules fines est prolongée et permet leur dépôt loin de la berge d’origine.

Les berges subissant l’érosion présentent des fissures, rigoles et ravins et deviennent instables. L’apport de matières en suspension donne une apparence trouble à l’eau alors que la sédimentation contribue à l’envasement du lit d’un court d’eau.

L’image annotée ci-dessus illustrant les étapes du processus d’érosion a été créée par la coopérative de solidarité RAPPEL.

Problématique d’érosion au lac Témiscamingue

Plusieurs facteurs naturels et anthropiques rendent les berges du lac Témiscamingue sujettes à la problématique d’érosion:

- Le lac Témiscamingue est un lac-réservoir depuis 1913. Son niveau a été relevé de plus de quatre mètres depuis l’installation des barrages de Témiscaming. Il présente depuis de fortes variations du niveau d’eau (plus de 3 mètres de « marnage », annuellement). La fluctuation du niveau de l’eau contribue aussi à l’érosion en influençant la vitesse des courants d’eau et l’asséchement du sol.

- La grande taille du lac favorise la présence de fortes vagues. Des tempêtes automnales ou printanières se produisent alors que les eaux sont hautes, intensifiant ainsi l’action des vagues sur le haut des berges.

- Des tempêtes hivernales sont également fréquentes. La glace, mobile à la fin de l’hiver, frotte et pousse contre les berges avec beaucoup de force et « mange » le bas des talus.

- La composition argileuse ou sableuse du sol et les berges parfois abruptes sont plus sensibles à l’érosion.

Dans ces conditions, il est commun pour les riverains du lac Témiscamingue d’avoir des problèmes d’érosion. La stabilisation des berges devient souvent nécessaire.

L’érosion d’une berge du lac Témiscamingue cause le déracinement d’arbres. Le déracinement des arbres peut entraîner leur chute et créer des foyers d’érosion.

Méthodes de stabilisation des berges

Plusieurs méthodes de stabilisation existent pour contrôler l’érosion. Le recours au génie végétal (matelas de branches, fagots, fascines) et la végétalisation (plantation d’arbres et d’arbustes) sont des techniques de stabilisation douces. Le reprofilage des pentes et l’enrochement des berges sont des techniques de stabilisation mécanique, plus intensives.

Utilisation de technique de stabilisation par génie végétal (gauche) et de technique de stabilisation mécanique par enrochement (droite).

L’efficacité de chaque technique dépend en partie de la cause de l’érosion et de l’intensité de la force érosive. La technique d’enrochement est communément utilisée pour les problématiques d’érosion forte associée aux grands lacs à fort marnage comme le Lac Témiscamingue. Toutefois, cette méthode est dispendieuse et artificialise la rive. Les techniques de stabilisation qui conservent le caractère naturel des rives (végétalisation ou génie végétal) sont donc à privilégiées lorsque le terrain et la force érosive le permettent.

Démonstration de la force et de l’effet de l’érosion sur les berges du Témiscamingue (gauche). Stabilisation par enrochement à la plage municipale de Saint-Bruno-de-Guigues, dans le cadre du Programme Affluents Maritime (droite).

Projet pilote de stabilisation des berges

Des méthodes alternatives à l’enrochement, comme la plantation d’arbres et d’arbustes, du génie végétal et d’autres techniques mécaniques ont été testées sur les berges du Lac Témiscamingue. Dès 2008, le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), par exemple, a mené un projets pilotes de renaturalisation des rives, testant plusieurs techniques de stabilisation.

L’état des berges pilotes a été vérifié par l’OBVT trois ans après les interventions. Les techniques de génie végétal ont démontré une efficacité limitée dans les zones de pentes abruptes ou exposées aux forces érosives importantes. Dans la majorité des cas, les méthodes de stabilisation douce (plantation et génie végétal) n’étaient malheureusement pas suffisantes pour stopper l’érosion des berges du lac Témiscamingue.

Ainsi, l’enrochement apparaît nécessaire pour réussir à stabiliser les berges du lac Témiscamingue où l’érosion peut être importante. Toutefois, les méthodes de végétalisation sont toujours recommandées en complément. L’utilisation conjointe de méthodes d’enrochement et de végétalisation permettent de stabiliser les berges, de diminuer les coûts et de conserver un caractère plus naturel à la rive. Pour les zones du lac Témiscamingue où les forces érosives sont moins importantes, le génie végétal peut être une solution envisageable sans enrochement.

Projet d’enrochement au parc de la plage public de St-Bruno-de-Guigues aux abords du lac Témiscamingue. À noter que les travaux se déroulent à la fin de l’hiver, lorsque le niveau d’eu du lac est au plus bas.

Techniques de stabilisation par l’enrochement

La technique de stabilisation par enrochement consiste à déposer des pierres de bonne dimension (idéalement de forme angulaire) non retenues à la base des talus afin de ralentir la vitesse de l’eau, la force des vagues et de la glace et de limiter l’érosion. La construction de murets artificiels et de gabions sont d’autres méthodes de stabilisation contribuant à l’artificialisation des rives. Contrairement à la stabilisation par enrochement, la stabilisation par murets artificiels ou de gabions utilise des matériaux non-naturels (béton, métal) et est conséquemment moins recommandée. Par leur pente plus douce, les berges enrochées sont généralement plus faciles à végétaliser que les murets et les gabions.

Enrochement (gauche), muret de pierre (centre; source : RAPPEL), gabion (droite; source : RAPPEL)

La stabilisation mécanique peut être nécessaire pour stabiliser certaines berges. Mais elle représente une artificialisation des rives qui peut dans certains cas entrainer une dégradation de la qualité de l’eau, une diminution de la biodiversité et la prolifération d’algues et de plantes aquatiques. Végétaliser la bande riveraine, les berges enrochées, les murets et les gabions en y plantant des arbustes et des plantes rampantes permet de renaturaliser les rives artificielles et d’éviter ces effets négatifs.

Par exemple, le manque de végétation réduit la capacité de la bande riveraine à retenir les polluants, les éléments nutritifs et les sédiments avant leur entrée dans les cours d’eau. L’accumulation de ces éléments dans le lac perturbe la faune aquatique, dégrade la qualité de l’eau et contribue à l’envasement des cours d’eau. L’apport d’éléments nutritifs contribue à la prolifération des algues et des plantes aquatiques dont la multiplication excessive entraîne une diminution de l’oxygène dissous dans l’eau pendant la nuit, oxygène qui est nécessaire à la survie d’organismes aquatiques comme les poissons. De plus, la présence de berges enrochées non végétalisées provoque un réchauffement plus important de l’eau sous l’effet du soleil. Ce réchauffement provoque lui aussi une diminution de l’oxygène dissous dans l’eau.

À l’inverse, une rive végétalisée produit de l’ombrage qui maintient l’eau fraîche et propice aux poissons. La végétation en rive filtre polluants, sédiments et éléments nutritifs et limite la prolifération des algues. De plus, les racines contribuent à la stabilisation de la rive.

Si vous optez pour une technique d’enrochement, n’oubliez pas que :

- Ce type de travail requiert une autorisation, généralement donnée par votre municipalité (si le projet n’est pas de trop grande dimension, sinon s’adresser au MELCC).

- Les travaux d’enrochement des berges peuvent être coûteux et nécessitent parfois l’expertise de professionnels (ingénieurs).

- L’installation d’enrochements peut avoir un effet pervers en accentuant la puissance des vagues chez vos voisins. Il est donc recommandé de faire des travaux en concertation avec vos voisins. Cela permet d’ailleurs souvent de partager une partie de la facture.

- Il est important de planter les espèces végétales adaptées à notre climat (zone de rusticité 3a), au type de sol et au milieux riverain. La combinaison de ces contraintes laisse encore un bon choix d’espèces, comme le myrique baumier ou le cornouiller rouge.

- Il est important de faire un suivi des travaux de stabilisation en vérifiant la stabilité de l’enrochement, la reprise de la végétation et en surveillant la réapparition de signes d’érosion.

Aménagement riverain inadéquat par l’absence de végétation dans la bande riveraine (gauche), Aménagement riverain adéquat par la présence de végétation dans la bande riveraine (droite). Ces images ont été obtenues du site internet de la coopérative de solidarité Rappel.

Conseils pour la stabilisation des berges

- Avoir recourt à l’expertise de professionnels afin de sélectionner la méthode de stabilisation appropriée pour votre rive.

- Végétaliser le plus possible les berges enrochées, les murets et les gabions afin d’assurer la longévité de votre structure de stabilisation et de contrer les effets négatifs des rives artificielles.

- Planter du printemps jusqu’à la mi-juin ou à l’automne dès la fin août.

- Implanter sur la bande riveraine trois strates de végétation : herbacées, arbustes et arbres.

- Respecter une distance de 1 m entre les arbustes et de 4 à 5 m entre les arbres.

- Limiter cependant la plantation d’arbres en bande riveraine car en grandissant ils risquent de basculer vers l’eau et d’arracher la berge en tombant, ce qui créerait des foyers d’érosion.

- Planter les plants en quinconce leur donne plus d’espace qu’en rangées régulières.

- Lorsque vous plantez, laissez le gazon en place autour des plants, pour ne pas créer d’érosion supplémentaire.

- Ne planter sur la bande riveraine que des espèces indigènes adaptées aux conditions du milieu.

Pour d’autres conseils sur l’aménagement riverain et la stabilisation des berges, consultez les ressources suivantes :

- Végétaux adaptés à la rive : Guide pour choisir les bons végétaux à planter

- Aménagements riverains : Page web sur les problématiques liés à l’artificialisation des rives et sur l’importance de la renaturalisation riveraine, RAPPEL

- Techniques pour renaturaliser : Page web sur des techniques de renaturalisation des rives, RAPPEL

- Fiche technique sur la stabilisation des rives : Fiche technique sur les principes de base des méthodes de stabilisation végétale et de stabilisation mécanique, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

- Les berges, une richesse à protéger : Page web sur l’importance des bandes riveraines et les bonnes pratiques en milieu riverain, CREAT

- Les rives et les bandes riverains : Compilation de ressources concernant les rives et les bandes riveraines, OBVT

- Rive et littoral : des zones sous protection : Dépliant sur les responsabilités et actions que peuvent faire les propriétaires riverains, Conseil de l’Eau Gaspésie- Sud

- Guide de bonnes pratiques : Guide des bonnes pratiques pour l’aménagement et la restauration des bandes riveraines, FIHOQ

- Guide de mise en valeur riveraine – Protéger la qualité de vie des lacs et des cours d’eau : Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi

- Vivre au bord de l’eau : Affiche comparent deux approches d’aménagement en bordure de lac, Rappel